明前茶的前世今生

一年一度的明前茶即将上市了,这两天询问明前茶的朋友渐渐多了起来,突然发现很多人对于明前茶并没有明显的构念,到底什么是明前茶?明前茶好在哪里?明前茶的标准是什么?很多人不清楚不了解,思来想去,老生重弹一般再说一遍,增三两笑耳便是。

什么是明前茶?明前茶是我国长江流域江南茶区按节气对不同阶段春茶的称呼,广义主要是指江苏、浙江、湖南、江西、安徽南部、河南以及湖北南部等地所产的绿茶、黄茶,白茶中的白毫银针虽然也有明前茶的说法,但福建省不属于长江流域。

采摘时间一般从每年的3月20日开始,至清明4月5日结束,明前茶品质最好的时间段在3.25-4.5日这10天之间,清明时节雨纷纷,临近清明时一般会隔天下些小雨,蒙蒙细雨时不是不可以采茶,但产量会降低,倾盆大雨那就是一天作废,自认倒霉。所以,优质的明前茶每年的采摘时间一般在8天以内。否则民间也不会有“明前茶,贵如金”的说法。

泱泱中华,灿若星辰,先从明前茶的历史开始吧,

上古神农氏以茶叶解百毒毕竟是传说,茶叶频繁出现在史书的字里行间是在魏晋南北朝。申明下,茶最早叫荼、槚、蔎、荈、茗等,到唐代才正式叫作茶。

魏晋时期荈(茶)并不追求早,在饮茶开始兴盛的魏晋时期,人们并没有“春茶”的概念。采茶的主要时间也不在春天。

这在晋代杜育所写的《荈赋》中明确提到:“月惟初秋,农功少林。结偶同旅,是采是求。”除了直接指明“初秋”,题名为“荈”也颇耐人寻味。《玉篇·草部》中有言:“荈,茶叶老者。”晋代文学家、博物学家郭璞也认为:“早取为茶,晚取为茗,或一曰荈耳。”秋茶的采摘说明当时的茶并不追求早。

西晋 杜育——中国第一篇茶文《荈赋》的作者

西晋 杜育——中国第一篇茶文《荈赋》的作者这可能也和当时的品茗方式直接相关。《广雅》中记载:“荆巴间采叶作饼,叶老者,饼成以米膏出之。欲煮茗饮先炙令赤色,捣末置瓷器中,以汤浇覆之,用葱、姜、桔子芼之。”表明当时的茶多为粗老叶子,还要用其他调味品同煮。难怪当时有人戏称饮茶为“水厄”(厄,困苦、艰难)。

既然茶的滋味如此让人犯难,魏晋时期为何会兴起饮茶风尚呢?从汉代开始,以驱邪弊病为目的的汤剂类药物开始出现在文献中,茶也因其药用功能出现在南朝陶弘景的《神农本草经》中“苦菜”名下,认为它能“安心益气、聪察少卧,轻身耐老。”从前述“用葱、姜、桔子芼之”可知,那时的茶和汤药的烹煮饮用方式并无多大区别。

此外,“轻身”、“悦志气”、“明目”等饮茶功效的记载屡见不鲜。而《壶居士食忌》中更直接记载了“苦茶久食羽化”的通灵功能。看来,当时的人们对于作为“药汤”的茶给予了很大希望,相信它不仅能治疗身体,而且能够借饮茶达到羽化登仙的道教养生最高境界。

茶叶可以看做一种比较有效的通灵媒介(可信可不信,古时候天地的灵气说不定真的比如今要充沛)

茶叶可以看做一种比较有效的通灵媒介(可信可不信,古时候天地的灵气说不定真的比如今要充沛)又伴随玄学的兴起,茶作为一种非酒精类饮品还被赋予了“性俭”的符号。东晋权臣桓温有言:“性俭,每宴惟下七奠,拌茶果而已。”当时还有一位名臣,叫陆纳,他招待去他家做客的当朝宰相谢安,也惟有一杯茶而已。

“俭”并不仅仅是因为节俭,更重要的是约束、限制自身的意思。段玉裁注为:“约者,缠束也;俭者,不敢放侈之意。”也就是说小人飞扬跋扈之时,君子当自我约束。

在整个魏晋南北朝时期,茶作为一种草木类汤药,融合了道家、佛家思想后,在汤药类中脱颖而出,被上层社会赋予了养生、性俭、通灵的符号,成为不同于其他汤药的“嗜好品”饮料。

早茶在祭祀中的重要作用,越早的事物本质上越接近先天

早茶在祭祀中的重要作用,越早的事物本质上越接近先天信奉佛教的齐武帝萧颐曾在遗诏中称:“祭敬之典,本在因心,东邻杀牛,不如西家禴祭。我灵上慎勿以牲为祭,唯设饼、茶饮、干饭、酒脯而已。天下贵贱,咸同此制。”齐武帝为了防止后人用奢侈的方式祭祀自己,让这种生活观念从皇室蔓延到社会,通过把日常生活中的茶、酒和日常饭菜作为祭品,表明自己意欲节约,希望社会都能接受他的价值观,培养自我约束能力,防止奢侈之风盛行。从那之后,茶取得了祭祀的合法性,成为国家祭祀仪式中不可或缺的祭品。这一时期,茶是贵族精神生活的象征符号,是贵族建构自己生活方式以区隔于其他阶层的标志。

唐宋:皇帝命贡茶“宜于立春后造”,明前茶开始登上了历史舞台。

到了唐代,寒食节祭祀先祖蔚然成风,上巳节踏青宴饮习俗逐渐向清明靠拢,皇家要举行隆重的清明祭和清明宴。

代宗大历五年(公元770年),唐朝设立贡茶制度,在顾渚山设贡茶院专制贡茶,名曰贡山。官管贡茶自此为始。朝廷规定第一批贡茶要赶上清明祭祖大典。唐代李郢的《茶山贡焙歌》中“十日王程路四千,到时须极清明宴”说的就是好茶要赶在清明节前送到京城。

浙江省长兴县顾诸贡茶院重建遗址

浙江省长兴县顾诸贡茶院重建遗址当时每年春光明媚之季,贡山张灯结彩热闹非凡。贡茶院“有房屋三十余间”,“役工三万人”,“工匠千余人”。常州(那时的常州就是此时的常州)、湖州刺史率百官先祭“碧泉涌出,灿若金星”的金沙泉(今尚存),然后开山造茶。有时湖州地方官未能及时贡茶入京,唐政府还专门“别立使额”,以专其事,可见对贡茶的重视。正常情况下,吴蜀地区的茶树在二月时还没芽。但为了讨好皇帝,地方官通过改进园艺技术,居然能在正月里就把新茶放到皇帝面前。《旧唐书·文宗本纪》:“太和七年春正月……吴蜀贡新茶,皆于冬中作法为之,上务恭俭,不欲逆其物性,诏所供新茶,宜于立春后造。”结果被唐文宗以逆物性的理由给否定了。

反过来可以想见,唐代时二月开始采茶制茶是惯例。虽然陆羽的《茶经》中也说“凡采茶在二月、三月、四月之间”,但由于是皇帝说贡茶“宜于立春后造”,所以,立春就成为茶叶采制时间的上限,下限当然就是要祭祀的清明了。

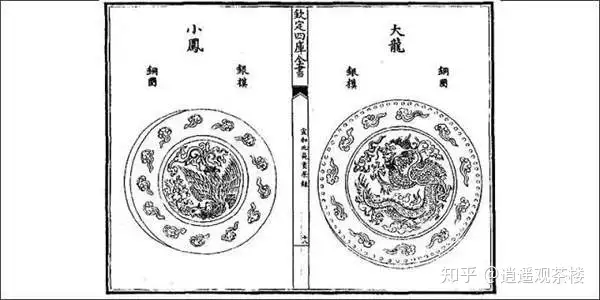

龙团胜雪应该是白茶中的白毫银针,不过比如今的白毫银针更为细小

龙团胜雪应该是白茶中的白毫银针,不过比如今的白毫银针更为细小贡茶的独特工艺及精细化制作过程不断推动发展了茶叶制作工艺。入宋,贡茶沿袭唐制,更南方的福建建安(今建匝)境内的凤凰山“北苑龙焙”大兴。当时的福建转运使丁谓和蔡襄为了讨好皇上,发明了龙凤团茶:片茶压以银模,饰以龙凤花纹,栩栩如生,成品茶按质量好次分成十个等级,朝廷官员按职位高低分别享用。蔡襄之后,追求贡茶精细之风渐开。宣和二年,福建路转运使郑可简大投徽宗所好,从己准备好制贡茶的芽叶中,抽取中心如针线般细嫩的一缕——名为“银线水芽”——制成最上品的贡茶“龙团胜雪”,达到了明前茶细嫩的极致。宋徽宗自己在《大观茶论》也说:“本朝之兴,岁修建溪之贡,龙团凤饼,名冠天下……故近岁以来,采摘之精,制作之工,品第之胜,烹点之妙,莫不盛造其极。”

团饼茶在饮用时,要把茶碾成粉末状。唐代的煎茶法是把这茶粉放入锅中煮了之后再喝,宋代的点茶法是直接把茶粉放入碗中用开水冲点后饮用。无论唐宋,饮茶时都是连茶粉一起喝的,尤其是宋朝,茶汤中茶粉用量较多。这样的饮法,加之蒸青为主的工艺,当然是以芽头为主的嫩茶比较甘美。那些与葱姜枣橘皮等一起烹煮的魏晋时期的饮茶方式已经是“斯沟渠间弃水耳”了。

《清明上河图》中出现的茶肆中几人斗茶的景象

《清明上河图》中出现的茶肆中几人斗茶的景象“建安三千五百里,京师三月尝新茶”,宋朝的北苑贡茶也必须在清明前送到京城。相比较唐朝,宋代的斗茶游戏风靡朝野,而斗茶时最高级的茶就是出自北苑贡焙的明前茶,这对于民间茶叶消费有很强的示范效应。

到宋朝时,明前茶已成为集养生、养性、通灵、敬神、尊上、奢侈、审美等符号于一身的特殊消费品。宋人胡仔在《苕溪渔隐丛话后集》中说唐代“湖州紫笋入贡,每岁以清明日贡到,先荐宗庙,然后分赐近臣”。

在这样的氛围中,清明成为茶叶生产中一个具有特殊意义的日子。明前茶的地位因为皇家祭祀而迅速上升。而“天子须尝阳羡茶,百草不敢先开花”和北宋时期《宣和北苑贡茶录》记载的“太平兴国初,特置龙凤模,遣使北苑造团茶,以别庶饮”更说明了祭祀之外,在茶已经普及的唐宋社会中,明前茶对于统治者阶层审美趣味的建构和身份区隔的意义。

明清:雨前茶才是人们品茶的首选到了明代,朱元璋下令改团为散,但还是以芽茶为主。明代的制茶工艺也发生了变化,杀青方式由蒸青变为以炒青为主,而品饮方式变为瀹泡法。介于这样的变化,以芽头为主的明前茶品饮起来未免滋味有些淡薄。所以明代屠隆在《考槃余事》中说采茶“不必太细,细则芽初萌而味欠足。不必太青,青则茶已老而味欠嫩。须在谷雨前后,觅成梗带叶微绿色,而团且厚者为上……”张源则在《茶录》中说:“采茶之候,贵及其时。太早则味不全,迟则神散。以谷雨前五日为上,后五日次之,再五日又次之”。

明代宁波籍文学家屠隆写的古往今来最长的茶诗《龙井茶歌》

明代宁波籍文学家屠隆写的古往今来最长的茶诗《龙井茶歌》许次纾的《茶疏》明确比较了明前茶与谷雨茶,“清明太早,立夏太迟,谷雨前后,其时适中。”基本上,明代中后期,雨前茶才是人们品茶的首选。谷雨前,即4月5日以后至4月20日左右采制的茶叶称雨前茶。

明代最享盛名的罗岕茶开园时间更迟至立夏,熊明遇在《罗岕茶记》:“茶以初出雨前者佳,唯罗岕立夏开园。吴中所贵,梗粗叶厚,有萧箬之气。还是夏月六七日,如雀舌者佳,最不易得。”冒襄在《岕茶汇钞》中说:“岕中之人,非夏前不摘……采自正夏,谓之春茶。其地稍寒,故须待时。”

到清朝时,人们看待明前茶的态度更为理性。乾隆帝,这个与龙井传说最密切的皇帝,在《于金山烹龙井雨前茶得句》诗中说:“贡茶只为太求先,品以新称味未全。”

他还特意作注:“茶以清香妙,太新则味未全也。”在他看来,明前贡茶并不是最好的,之所以还贡明前茶,大概仍是出于祭祀需要吧。由此可见,从魏晋南北朝一直到明清,之所以推崇“明前茶”,不论看起来是出于祭祀需要还是感官需求,本质上更多是政治需要和统治者“以别庶民”的贵族文化通过这一饮茶符号所建构的审美区隔。

所以,古人对明前茶有着清醒的认识,不是一味的强调明前茶相对于雨前茶的特别。(注:只是认识足够,在明前茶价格与雨前茶价格差距不大的情况下,明前茶显然是首选。)

实话实说,站在茶叶科学角度来讲,明前茶由于芽叶细嫩,香气物质和氨基酸成分较高,而苦涩为主的茶多酚含量不高,所以喝起来鲜爽可口。但由于清明前气温普遍较低,发芽数量有限,所以内含物质不够丰富,并不耐泡。

雨前茶虽不及明前茶那么细嫩,但由于气温已高,芽叶生长相对较快,积累的内含物也较丰富,因此雨前茶往往滋味浓郁而耐泡。

在制茶技术不够发达的唐宋元明清,雨前茶中相对偏高的茶多酚带来的苦涩口感可能让雨前茶在达官贵人中少有市场,比如在明清时的杭州,刚制好的西湖龙井会在生石灰缸中贮存一段时间以去除生涩的青草味。但在技术成熟的现代制茶工业中,通过炒茶方式的转变和极高温度实现的条件,很多厂家已能有效的控制和转化雨前茶的茶多酚含量。雨前茶的涩味基本上都能解决,至于苦味,需要看制茶师傅的细节水平和茶园的品质,成品雨前茶确实有高下之分(这点,喝过我家茶的茶友应该知道我家的雨前茶口感处理的相当不错)。

但总体上问题解决了七七八八。

但为什么追求明前茶者如此众多呢?明前茶究竟好在什么地方?

从前文中可以分晓:

一是茶之古文化中的“以别庶民”“宗教祭祀感”部分转为当代的“礼节仪式感”,送礼送“明前”更显馈赠者的心意。

二是明前茶采摘量极少,“物以稀为贵!”假如是明前茶中的老茶树品种(生长年限30年-40年以上)的明前茶,那更是极少!现在大部分的明前茶都是各地为了扩大茶叶产量而换栽的无性系新茶种,最长的茶树不过20年,采摘早发芽早收成早,可惜香气口感假如和群体种(土种)比较的话差了许多。

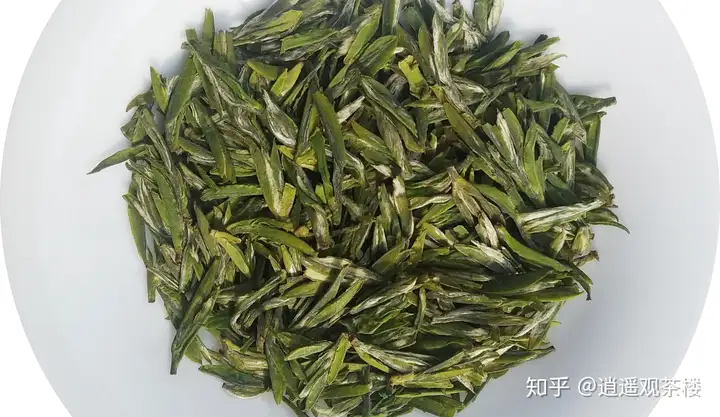

茅山青锋本地土种(兰花香栗香复合香型)

茅山青锋本地土种(兰花香栗香复合香型)其实名茶都有本地的土种!

黄山毛峰有早种(无性繁殖系品种)和本地土种之分。

信阳毛尖有福鼎白茶中(绿茶种)、本地的旱种、极其罕见的高山野茶种。

龙井有无性种与群体种(本地土种)。

金坛雀舌有四川仿制茶种与本地土种。

茅山青锋有龙井43号品种与本地土种。

太平猴魁有低山种和高山种。

………

现状是土种或者高山茶种没有关系根本喝不到。而高山种和土种都是老茶树品种,发芽生长缓慢,必须过了每年的3月25号才有,土种万万没有改良品种漂亮,但滋味胜出太多,这才是明前茶中的明前茶!真正的明前茶!

此外,明前茶的优点还体现在两处地方:

一个是酚氨比,茶氨酸与茶多酚的比值,茶叶有效成分中除了茶碱外最重要的两种成分,在3.25-4.5日的明前茶中无限趋近于1。从4.5-4.20日雨前茶开始稍有不平衡,主要体现在氨基酸的逐渐降低,这是明前茶相对于雨前茶的优势,更好的舌尖味蕾平衡度和鲜爽度。

注:3.5-3.20日之间的早春茶(所谓的明前茶)氨酚比大于1,导致茶叶鲜度有余,但深度回味没有,不算合适的明前茶。

当然,雨前茶比明前茶耐泡(雨前茶普通的200ml玻璃杯能冲泡3-4杯,明前茶2-3杯),这是雨前茶的优点,不论是芽头茶还是芽叶茶,看消费者的选择而已。

明前茶的白毫

明前茶的白毫明前茶上的白毫特别的多!我们在冲泡茶叶时,汤面上漂浮着一层白白的细毛,很多朋友以为这茶汤不干净,以为是灰尘,但其实不然,这是茶叶自身生长的毫毛,越嫩的部位含茶毫越多,小叶种茶的白毫又比中叶种多(比如金坛雀舌和碧螺春是小叶种,黄山毛峰是中叶种)。

我以前一直以为好茶带白毫是常识,后来接触的茶友多了才发现并不是这么一回事,很多人会讶异的问我:

“咦?茶叶上怎么会有毫毛?”

茶毫的主要组成物质就是氨基酸。

注意观察就会发现,明前茶将近三分之一的部位被白毫覆盖,而雨前茶会少一些,过了4月20号的绿茶,身上的白毫会逐渐少不可见…….

(黄山毛峰为什么有鲜爽感、氨基酸高?那是因为优质的黄山毛峰属于高山茶,实验表明,高海拔的高山茶比低海拔的低山茶茶叶氨基酸含量要高。)

明前茶更加的鲜爽,以上是相对于雨前茶口感的些许区别,虽然优秀只有两杯。

2cm-2.5cm长短是明前茶的生死线

2cm-2.5cm长短是明前茶的生死线第二是观赏性,大部分的明前茶其实有个不成文的要求,小叶种茶树干茶长度大部分小于2cm,冲泡后舒展的芽叶长短大部分在2cm左右,中叶种茶树在2.5cm左右,最好不超过2cm,所以,哪来这许多的明前茶?

以上仅限于正常的绿茶品种(茶叶是绿色),天目湖白茶或者安吉白中的奶白茶(全白化品种)可以适当放宽,黄金芽也是。这两种茶叶产量偏低,采摘时一般会留安全距离保证产量,放宽到3-3.5cm。

体态越小,在相同容量的玻璃杯中存在的数量会越多,比较容易形成繁花似锦、落叶缤纷、百鸟朝凤的态势。

美景在前,心旷神怡,有心比较的话,雨前茶稍逊一筹。

说到这,不得不说下绿茶性寒伤胃的问题,

茶叶广义上可以理解为中药的一种,对身体有细微好处副作用极小的单味药,和中药中的大枣概念差不多,不能作为复方药中成份(中和作用过于明显),虽然我最看重的是绿茶的抗氧化性功效。

中医学上药性的寒热与药材所在的地理位置成材月份季节有关系。宋诩在《竹屿山房杂部》中引《学林新编》评论:“然气有先后,地有寒热,茶有早晚,惟取萌蘖为上,不得泥此以论茶也。”在宋诩看来,社前、明前、雨前都不重要,要点在于地气的寒热。也就是说地面积温的高低为茶叶采摘的评判标准。

个人认为,过了四月份正式入春的中国中部和中部以南地方的绿茶假如炒制工艺过关的话,至少给个“性平”的词语不会有错,也就是说绿茶中的雨前茶、雨后茶、夏秋茶不能算是“寒性”,平均气温在10°—22°的春天怎么说也不能算是寒冷吧,特别是在全球变暖的趋势下。

这些微区别还是需要细致区分地。

标签:

下一篇:返回列表

酒业新闻

酒业新闻 茶业新闻

茶业新闻 食品新闻

食品新闻 酒知识

酒知识 茶知识

茶知识 行业展会

行业展会 茶道文化

茶道文化 茶艺

茶艺 网站首页

网站首页